2

Die Vorfahren der Dettmanns

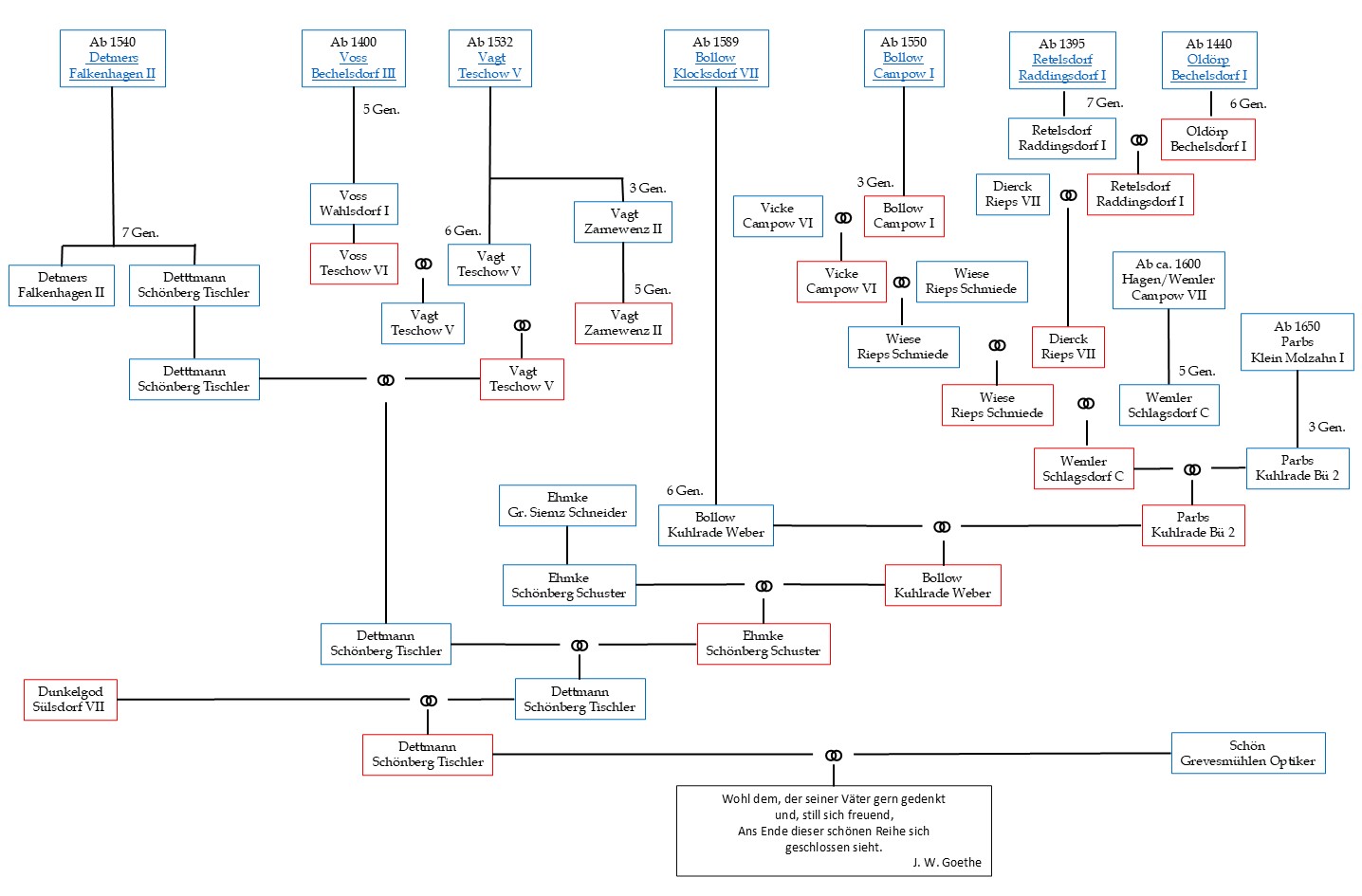

Das unten von mir entworfene Diagramm zeigt in zusammenfassender und übersichtlicher Form die Vorfahren Struktur von meiner Familie, was die Dettmann-Seite aus Schönberg betrifft. Ich denke es ist einmalig, wie weit sich die einzelnen Zweige des Familienbaumes zurückverfolgen lassen. Und es gibt hier eine Verknüpfung der einzelnen Familien über einen großen Teil des Ratzeburger Landes.

Um diese Daten zu erfassen, bedurfte es verschiedener Voraussetzungen und diese waren optimal gegeben:

- Das sind die über Jahrhunderte lange Tradition der Familien, ihre Bodenständigkeit und ihre Verbundenheit mit der eigenen Scholle und mit ihrer Heimat.

- Diese wurde abgesichert durch eine bischöfliche Herrschaft über das Ratzeburger Land, die immer auf eine freie Bauernschaft setzte. Im Vergleich zum ritterschaftsherrlichem anderen Teil Mecklenburgs mit der Einschränkung der Freiheiten durch die Leibeigenschaft, konnten die Bauern hier über Wohnort, Heirat und Gerichtsbarkeit selbst entscheiden. Lediglich die Erbfolge war geregelt. Nebenbei, das hätten sich die Herzöge von Mecklenburg als Vorbild zu eigen machen sollen (erst im Hamburger Vergleich von 1701 zur dritten Mecklenburgische Hauptlandesteilung wurde die Primogenitur (die Übergabe der Erbfolge auf nur einen Erben) gesetzlich verankert (nachlesbar in meinem Artikel „Die Herren von Mecklenburg“). Damit hätten die Herren sich viele Konflikte im eigenen Haus ersparen können.

- Warum gab es dieses „Wohlwollen“ für die Bauern? Das waren sicher eigene ökonomische Interessen des Klerus. Zufriedene Bauern liefern sichere Abgaben. Der Klerus bestand aus den am höchsten gebildeten Menschen zu jener Zeit und die bischöfliche Herrschaft war eine kollegiale (Bischof und Kapitel) im Gegensatz zu der despotischen ritterlichen Herrschaft im anderen Teil Mecklenburgs.

- Die bischöfliche Herrschaft setzte auf eine genaue Buchführung. Das zeigt uns die Buchführung über die Steuerabgaberegister, den Kirchenzehnt und auch auf die Führung und Pflege der Kirchenbücher wurde großer Wert gelegt.

- Ein Großteil der Kirchenbücher und auch der Steuerabgaberegister hat die Wirren der Kriege überlebt.

- Es gab engagierte Menschen, wie Karl-Heinz Schröder und Eberhard Specht, die diese Daten erfasst und aufbereitet haben und sie einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machten.

Die erfassten Familienstammfolgen, die in den Ortsfamilienbüchern (OFB) des Vereins für mecklenburgische Familien- und Personengeschichte e.V. im Internet publiziert sind, bilden eine solide Grundlage für genealogische Forschungen. Vom Ratzeburger Raum gibt es 6 einzelne OFB‘s entsprechend der 6 Kirchspiele und ein zusammengefasstes OFB für den gesamten Ratzeburger Raum. Des Weiteren gehören auch der Domhof Ratzeburg und die Kirchgemeinde Ziethen dazu. Die 4 umliegenden Kirchspiele wurden ebenfalls von Herrn Schröder erfasst. (siehe „Vita Karl-Heinz Schröder“).

Seite 1

Mit einem Klick auf das Bild ist es in einer vergrößerten Ansicht verfügbar.

Ich habe 7 Hauptlinien gefunden, die mich wahrscheinlich unter anderem genetisch mitgeprägt haben. Von rechts beginnend: die Oldörps und die Retelsdorfs. Beide Familien sind bis Anfang des 15. Jahrhunderts nachverfolgbar (Retelsdorf ab 1390, Oldörp ab 1400). Der erste nachweisbare Retelsdorf war ein 16x Urgroßvater von mir, der erste nachweisbare Öldorp war ein 15x Urgroßvater von mir. Das bedeutet, das waren bei den Oldörps Vorfahren der 18. Generation von mir. Und bei den Retelsdorfs der 19. Generation. Wenn man bedenkt, wie viele Urgroßeltern ich in der 19. Generation hatte, ist die Zahl schon utopisch. Das sind 216 = 66536 Urgroßeltern. In der 16. Generation hat man also 66536 Urgroßeltern. Das sind dann 32768 Urgroßväter. Das ist die berühmte Schachbrettaufgabe. Auf das 1. Feld legt man ein Korn, auf jedes nächste Feld verdoppelt man jeweils die Anzahl.

Seite 2

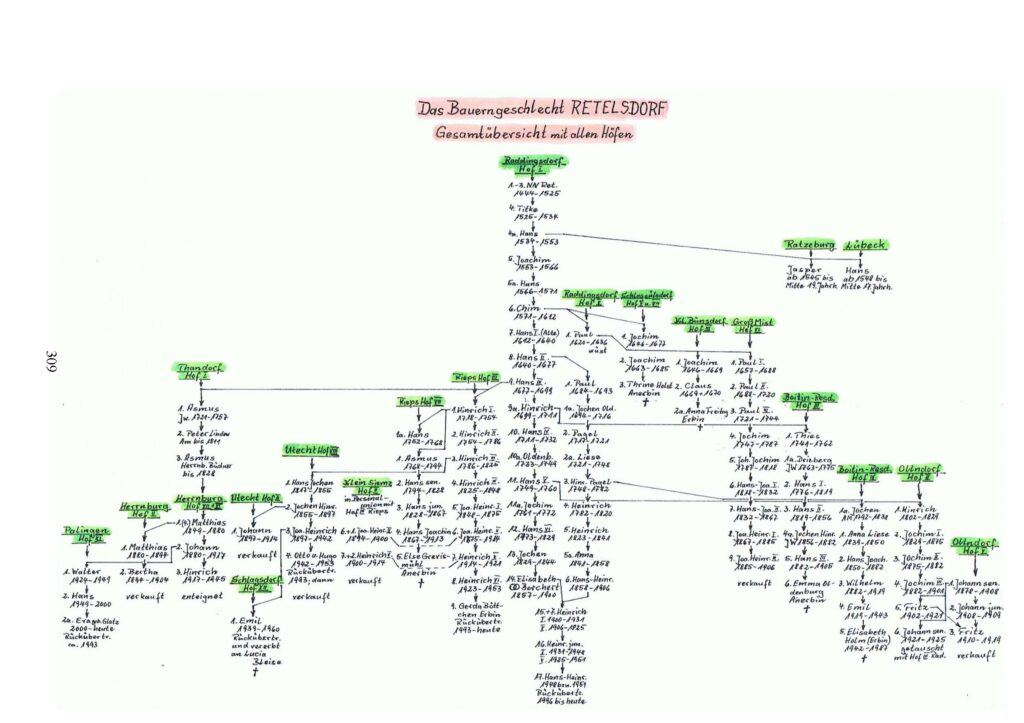

Bis zur 8. Generation bei den Reteldorfs (Schulzen in Raddingsdorf) und 7. Generation der Öldörps (Schulzen in Bechelsdorf) blieb alles in der Hand männlicher Erben. Über Seitenlinien finden wir kaum Angaben. Bis dahin blieb die Geschichte, wie man zu sagen pflegt im Dunklen. Es gibt lediglich Einträge in Abgaben- und Steuerregistern.

Da es sich bei den Familien um Schulzen handelt, sind diese Familien gut geschichtlich dokumentiert. Die Angaben, auf die ich mich hier beziehe, entstammen den Ortschroniken von Raddingsdorf, Bechelsdorf und Falkenhagen.

Stammfolge Retelsdorf mit ihrer Ausbreitung. Aus Martin W. Krüger „Familie Retelsdorf die Chronik eines alten Bauerngeschlechts – Eine Familiengeschichte von über 560 Jahren“. Mit einem Klick auf das Bild ist es in einer vergrößerten Ansicht verfügbar.

Seite 3

Die Retelsdorfs:

Die Stelle war schon 1444 im Besitz der Familie RETELSDORF, die sich von ihrem Stammsitz auf zahlreiche andere Bauernstellen im Land Ratzeburg ausbreitete.

Die Stelle umfasste 1 ¼ Hufen, das waren 1925 42,12 Hektar Land. Auf der Stelle gab es auch einen Krug mit Schankrechten.

Die Familiengeschichte der Retelsdorf wurde von Herrn Oberförster a.D. Martin W. Krüger „Familie Retelsdorf die Chronik eines alten Bauerngeschlechts – Eine Familiengeschichte von über 560 Jahren“ sehr umfangreich und gut recherchiert niedergeschrieben. Leider ist diese Schrift im Selbstverlag entstanden und damit nicht öffentlich zugänglich. Ich habe jetzt mit Herrn Krüger gesprochen. Wir wollen diese Chronik auf dieser Seite öffentlich zugänglich machen. Unter dem Menüpunkt „ Familie Retelsdorf“ ist die Chronik als PDF-Dokument verfügbar.

In der 10. Generation der Aufzeichnungen heiratete Hans RETELSDORF (1695-1677) Margaretha OLDÖRP (1610-1680) aus Bechelsdorf I.

Die Oldörps

OLDÖRP war die Schulzenfamilie in Bechelsdorf.

Bechelsdorf wurde nach der Aufteilung der Stiftsgüter zwischen Ratzeburger Domkapitel und Bischof im Jahre 1194 unter dem 2. Bischof Isfried (1180-1204) Kapitelsdorf. Der Ort muss schon vor seiner ersten Erwähnung im Jahre 1237 eine besondere Rolle im Land Boitin gespielt haben. Dass dies so sein kann, lässt sich vielleicht auch daraus schließen, dass in Bechelsdorf die bischöflichen und später die fürstlichen Beamten Recht sprachen (Bechelsdorfer Gerichtslaube). Eine detaillierte Abhandlung zur Vorgeschichte des Ortes gibt es in der Ortschronik.

Aufzeichnungen über die bäuerliche Bevölkerung sind durchgehend ab 1444 durch die Abgaben- und ab 1543 durch die Türkensteuerregister verfügbar. Es gab fast durchgehend bis ins 19. Jh. 4 Bauernstellen: SWANEKE, ab 1570 OLDENBORCH; BOYE; VOß und OLDORP. Die Geschichte der Bechelsdorfer Bauernstellen bietet ein auch für Ratzeburger Verhältnisse erstaunliches Bild der Kontinuität. In keinem anderen Dorf des Fürstentums überdauerten alle Familien den Dreißigjährigen Krieg. Alle Familien konnten sich in der männlichen Linie bis ins 19. Jahrhundert halten.

Die Bauernstelle der Oldörps (Hofstelle I) umfasste 1 ¼ Hufen (60 Hektar zu denen 1854 noch die Hälfte (27,87 Hektar) der Boye-Stelle II hinzukamen), so dass der Bechelsdorfer Schulze mit 90 Hektar zum größten Bauern des Fürstentums Ratzeburg wurde. Nur nebenbei, der Hof wäre mit dieser Größe nicht der Bodenreform von 1945 zum Opfer gefallen und hätte eigentlich von der Familie weiter bewirtschaftet werden können. Die Geschichte der Familie Oldörp ist in der Ortschronik von Bechelsdorf sehr gut beschrieben. Es empfiehlt sich diese Chronik zu lesen. Sie ist nicht nur spannend, sondern beschreibt auch die geschichtlichen Hintergründe sehr gut.

Seite 4

I/3 Hinrik Oldorp (1470-1539):

Seite 5

I/7 Hinrich Oldörp (1580-1667)

Hinrich Oldörp und Hans Retelsdorf waren Zeitgenossen. Mit ihren Beerdigungen in Schönberg finden wir die ersten Kirchenbucheinträge zu diesen beiden Familien. Sie wurden in eine Zeit herein geboren in der der Dreißigjährige Krieg (1618-1648) auch im Land Boitin wüstete. Die Folgen für das Land mit den vielen Einquartierungen sind in der Bechelsdorfer Chronik ausführlich beschrieben.

Die schrecklichen Kriegsjahre hinterließen auch bei der Bechelsdorfer Schulzenfamilie tiefe Spuren. Davon zeugen verschiedene Akten im Landeshauptarchiv in Schwerin, die Frau Helga Tuchen mit großer Sorgfalt ausgewertet hat.

(Tuchen, Helga „Der Mord von Becehlsdorf“ in MittRZ 7.(33.) Jg., 1987 Nr. 1, S. 13; Nr. 2, S. 20-22; 8. (34.) Jg., Nr. 1 S. 13-14; Nr. 2, S. 16-19; 9. (35.) Jg., 1999, S. 6-10)

Unter anderem berichtet sie von einem echten Kriminalfall in der Familie. Hinrich hatte nachweislich 7 Kinder, davon sind zumindest 2 seiner Söhne geschichtlich bekannt geworden. Im Jahre 1636 war der Kuhhirte Pasche Burmeister von Ollndorf nach Schönberg gekommen, um sich bei Pastor Hartman Möller über Jochim Oldörp zu beschweren. Dieser habe seine Tochter geschwängert, obwohl er schon in Schönberg verheiratet war. Auf seinem Heimweg zwischen Niendorf und Ollndorf lauern Jochim und sein Bruder Heinrich, der jüngste Sohn des Schulzen, dem Kuhhirten auf und Heinrich verletzt ihn mit einem Beil („ihme mit dem beil den Kopff entzwey und zerschlaget ihme die beine, daß er innerhalb wenig Tagen gestorben“). Das war ein klarer Fall von Todschlag.

Erst 4 Jahre nach der Tat wurde die Anklageschrift gegen die beiden verfasst. Bis dahin lebten Heinrich weiter bei seinen Eltern in Bechelsdorf und Jochim in Schönberg bei seiner Ehefrau. Bei der Schilderung des Ablaufs des Verfahrens, kommt man zu dem Schluss, dass der einflussreiche Schulze Hinrich Oldörp seine Finger mit im Spiel hatte, um seine Söhne zu schützen. Man hat das Gefühl, dass das Domkapitel in Ratzeburg sich nicht traute die Beiden zu verklagen. Oder hatte die Familie im Domkapitel Gönner? Es sieht jedenfalls so aus, als hätte man sich davor gescheut, ein Urteil selbst zu fällen, denn man holte sich in Rostock sogar 2-mal Rat bei der juristischen Fakultät. Die schob aber die Entscheidung wieder an das Domkapitel zurück, das dann die juristische Fakultät Helmstedt zu Rate zog. Die verkündet ihren Urteilsspruch mit dem Tode des Heinrich durch das Schwert und Jochim des Landesverweises. Man beschließt schließlich, das Urteil am 23. Oktober 1640 in Schönberg vollstrecken zu lassen. Am 13. Oktober wurde der Amtmann Jürgen Hackefeld auf Befehl des Doms zuerst nach Bennin, von dort nach Altengamme und dann nach Mannhagen geschickt, wo er etliche Tage wegen verschiedener durchmarschierender oder dort logierender Kriegsvölker habe bleiben müssen. Als er am 19. wieder nach Schönberg zurückritt, sei ihm ein Bote entgegenschickt worden, um ihm vom Ausbruch der beiden Gefangenen zu berichten. Er habe erfahren, dass der alte Schulze Hinrich Oldorff am Sonnabend spät noch mit einem Kerl (vmtl. sein Schwiegersohn Görries Lüder aus Wahrsow?) nach Schönberg gekommen sei. Die folgende Nacht seien die beiden Gefangenen dann entkommen.

Seite 6

Wäre der Amtmann zu Hause und nicht von Amts wegen verreist gewesen, wären die Gefangenen nicht geflohen. Es drängt sich die Frage auf: Hat jemand die Flucht ermöglicht? Warum wurde der Amtmann am 13. Oktober auf eine längere Dienstreise geschickt oder war es der Amtmann selbst, der durch die nicht kontrollierbare Verzögerung seiner Rückkehr die Voraussetzung für den Ausbruch schaffen wollte? Es bleiben viele Fragen (Aktenzeichen XY ungelöst). Jedenfalls kam im Nachhinein auch heraus: dass als die Akte wegen der gefangenen Söhne zur Einholung eines Urteils im Geheimen nach Rostock geschickt worden sei, auch Hinrich nach Rostock gesegelt sei und sich wahrscheinlich dort für seine Söhne eingesetzt hat. Jedenfalls sind die beiden Brüder in das benachbarte Mecklenburg-Schwerin geflüchtet und haben dort unbehelligt gelebt. Jochim ist wahrscheinlich nach 1680 in Klütz gestorben. Heinrich lebte auch in der Nähe von Klütz und hat sich 1662 („mit eigener Hand“) das Leben genommen. Wenn man das so liest, ist man doch etwas erstaunt, was in dieser Zeit auch unter verheerenden Kriegswirren möglich war. Ein Bauer aus Bechelsdorf segelte von Lübeck nach Rostock, um in Rostock um Fürsprache für seine Söhne zu bitten als wäre das ganz normal. Das zeigt aber auch welchen Einfluss Hinrich Oldörp hatte und wie schon vor fast 400 Jahren Kriminalfälle behandelt wurden.

Hartwig (1619-1693), der dritte Sohn des Schulzen, übernahm dann den Hof. Margaretha Oldörp, meine 9x Urgroßmutter, die Schwester der oben beschriebenen Brüder (sie war die Erstgeborene von 7 Kindern) heiratete am 28. April 1644 Hans Retelsdorf, meinen 9x Urgroßvater. Damit waren 2 mächtige Familien verbunden. Mit seinem Schwiegervater hatte Hans Streit, der sogar in Tätlichkeiten ausartete, wie uns die Protokolle des Domstifts berichten. Die Retelsdorf hatten 8 Kinder. Die erstgeborene Tochter Liese heiratete nach Petersberg I auf den dortigen Kohlhase Hof ein. Die Kohlhase oder Kohlhaas begegnen uns in der Geschichte der Dunkelgods wieder. Der nächstgeborene Sohn verstarb früh, der jüngere Bruder Hans übernahm den Hof und die nächstgeborene Anna heiratete nach Rieps VII Jochim Diercks (Dyrk). Sie hatten einen Sohn Hans, der den Hof übernahm, der hatte nachweislich 3 Töchter. Die älteste Tochter Ann Trin heiratete Hinrich Wiese (Wyse), einen Schmied aus Rieps und verstarb schon mit 24 Jahren. Sie hatte trotzdem 3 Kinder, zwei Söhne, die nicht älter als ein Jahr wurden und eine Tochter, Anna Catharina Wiese, die Hans Hinrich Wemler aus Schlagsdorf (Hof C) heiratete. Sie hatte 2 Söhne und 2 Töchter. Die jüngste Tochter Anne Thrin Wemler heiratete Joachim Martin Parbs von Klein Molzahn I. Als nicht erbberichtigter Sohn übernahm er die Büdnerei 2 in Kuhlrade. Sein Beruf wird mit Arbeitsmann bezeichnet. Er wurde 61 und seine Frau 90 Jahre alt. Sie hatten 5 Töchter. Die 4. Tochter Anna Dorothea Parbs heiratete 1831 Hans Hinnerich Bollow von Klocksdorf VII, der als nicht erbberechtigter Sohn Webermeister in Kuhlrade wurde. Die älteste Tochter Catharina Elsabe Bollow heiratete dann 1864 Joachim Heinrich Ehmke. Der Vater war Schneidermeister in Groß Siems, er selbst Schuster in Schönberg. Von ihnen gibt es schon mündliche Überlieferungen durch meine Tante. Er wird im KB als Arbeitsmann angegeben, Tante Ingrid berichtet, dass er Schustermeister in Schönberg war. „Das waren noch Schuster, die Schuhe richtig selbst gemacht haben, keine Flickschuster.“ Sie hatten 3 Kinder. Die erstgeborene Catharina Maria Elsabe Ehmke heiratete 1893 Hans Heinrich Joachim Peter August Dettmann. Das waren dann schon meine Urgroßeltern. Tante Ingrid berichtet, „Catharina hatte 2 Brüder Joachim und Henrich. Einer von den Brüdern wurde auch Schuster, wie der Vater. Der andere wurde Schneider und lebte in Passewalk, wo er Uniformen für Offiziere schneiderte.“

Seite 7

Die hier geschilderte Ahnenfolge urgroßmütterlicherseits zeigt eine Entwicklung, die für das Fürstentum Ratzeburg typisch war. Nicht erbberechtigte männliche Kinder mussten sich eine eigene Existenz aufbauen. So entstanden zahlreiche Handwerksbetriebe, oft mit Büdnereien verbunden. In dieser Linie finden wir auch, dass Krankheit und früher Tod oft verheerende Folgen für die Familien hatten.

Auch urgroßväterlicherseits gab es die Entwicklung zum Handwerk. Nachweislich seit 1540 bewirtschafteten die DETMERS (später Dettmann) den Hof II in Falkenhagen.

Im „Ratzeburger Zehntenregister“ von 1229/1230 wird „Valkenhagen“ als zur Pfarre Rehna gehörig bezeichnet. Wahrscheinlich war das Dorf damals im Besitz der Familie von BÜLOW. Das Zehntenregister nennt für Falkenhagen zu dieser Zeit keine Hufen. Bei der Stiftung des Klosters Rehna im Jahre 1237 erhielt das Kloster Hufen, die Gottfried von Bülow dem Kloster vermachte. Am 17.03.1323 ging das Dorf an den Bischof über und gehörte nun zum Land Boitin. 1324 gab der Bischof Marquard dafür an das Kloster Rehna entfernter liegende Bischofszehnte. Damit gehörten ihm 7 Höfe (Hufen?) in Falkenhagen. Das Dorf blieb dennoch nach Rehna eingepfarrt, seine Ortschronik ist aber in dem Buch „30 Dörfer …“ von Georg Krüger enthalten, da hier auch alle ausgepfarrten Dörfer des Bistums aufgeführt wurden. Das Bestreben der Bischöfe war seit Marquard das Gebiet des Bistums durch Arrondierungen abzurunden. 2 Höfe (Hufen) des Dorfes blieben zunächst im Besitz des Klosters Reinfeld. Erst im Verlauf des 16. Jahrhunderts, wohl im Zuge der Auflösung des Klosters durch die Reformation gingen auch diese 2 Höfe in den Besitz des Bischofs über.

Die Maßeinheit Hufe ist für mich sehr verwirrend. Hufe ist kein Flächenmaß: sie ist nicht nur von der Fläche abhängig, sondern auch von der Bodenbeschaffenheit, dem Ertrag, den der Boden bringt. Hufe auf sandigen Böden sind damit größer als Hufe auf schweren, fruchtbaren Böden. Das Wort Hufe bezeichnet somit ein Land, welches bestellt werden kann und der Arbeitskraft und dem Bedarf einer Familie entspricht. Ich bin darauf schon in dem Kapitel „Die Herren von Mecklenburg“ eingegangen. Das scheint zunächst sinnvoll und gerecht. Es ist aber ein sehr subjektives Maß.

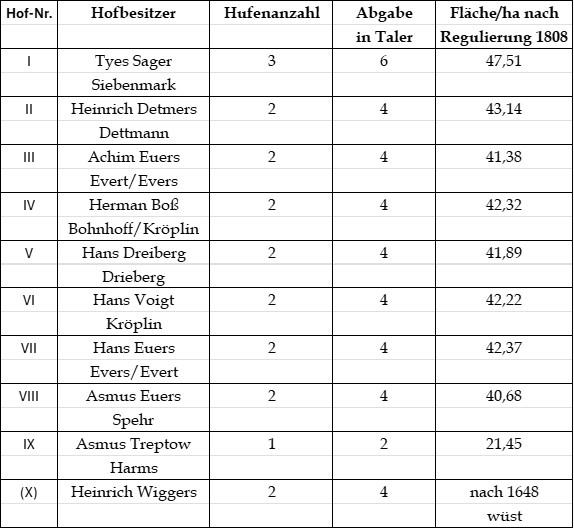

Am Beispiel der Hufenstruktur des Dorfes Falkenhagen möchte ich darauf eingehen. Im Türkensteuerregister von 1601/1602 gibt es folgenden Eintrag:

6 Tlr. Tyes SAGER 3 Huefenn; 2 Tlr Asmus TREPTOW 1 Huefe; 4 Tlr Heinrich DETMERS 2 Huefenn;

4 Tlr Achim EUERS 2 Huefenn; 4 Tlr Heinrich WIGGERS 2 Huefenn; 4 Tlr Herman Boß 2 Huefenn;

4 Tlr Asmus EUERS 2 Huefenn; 4 Tlr Hans DREIBERG 2 Huefenn; 4 Tlr Hans VOIGT 2 Huefenn;

4 Tlr Hannß EUERS 2 Huefenn –

Summa 40 Thaler vor 20 Huefenn; Kätner: Aßmus STRUEß; „der Schmied “ und den Hirten

Seite 8

Ich habe die Informationen in einer Tabelle zusammengestellt. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Hufengröße von der Fläche her nicht gleich ist. Vergleicht man die Fläche dieser Hufengrößen mit der von Bechelsdorf (hier sind alle 4 Höfe mit 1 ¼ Hufen angegeben entsprechend dort ca. 60 ha), müsste eigentlich die Bodenqualität in Bechelsdorf schlechter sein als in Falkenhagen. Ob das nun so ist, bedarf sicher weiterer Untersuchungen. Die Größen der Hufen wurde wahrscheinlich schon vor 1231 festgelegt. War da eine objektive Bewertung schon möglich? Große Hufengrößen sind ein Vorteil bei der Besteuerung. Leider sind die Besteuerungen für 1602 für die beiden Dörfer nicht korrekt vergleichbar, denn In Falkenhagen wurde in Taler besteuert und in Bechelsdorf in Mark (wahrscheinlich Lübsche Mark).

Für Bechelsdorf etwa zeitnah:

Türkensteuerregister 1611

Hinrik OLDORFF 5 Mk; Clawes OLDENBORCH 5 Mk; Chim BOYE 5 Mk; Carsten VOß 5 Mk

Seite 9

Die Lübsche Mark war im Verbund der Hanse Zahlungsmittel, wurde auf Reichsgebiet aber nicht anerkannt. Ich habe folgende Kurse gefunden:

16 Schilling = 1 Mark

24 Schilling = 1 Gulden

48 Schilling = 1 Taler

1 Taler = 3 Mark

Wenn das so ist, zahlten die Bauern in Falkenhagen für eine Hufe 2 Taler (96 Schilling) und die Bauern in Bechelsdorf für eine Hufe 4 Mark (64 Schilling). Umgerechnet auf die tatsächliche Fläche: in Falkenhagen 1 ha für 4,8 Schilling; in Bechelsdorf 1 ha für 1,33 Schilling. Gehen wir davon aus, dass die anderen Steuern ähnlich berechnet wurden, gibt es sehr starke territoriale Unterschiede. Es könnte auch damit zusammenhängen, dass Bechelsdorf zur ersten Schenkung (1158) Heinrich des Löwen an den Bischof Evermond gehörte. Ich fand ähnlich große Hufengrößen in Boitin-Restorf. Dort war auf dem Schulzenhof eine Familie Oldorp/Oldörp ansässig. War sie mit den Oldörps in Bechelsdorf verwandt? Spielten die Oldorps, Oldörps vielleicht schon bei der Gründung des Bistums eine Rolle? Ich weiß nicht, ob das schon mal genau untersucht wurde. Wenn nicht, bietet es sich an.

Nun aber wieder zu den Dettmanns. Mein ältester bekannter Vorfahr in dieser Linie war Hinrich Detmers (*1540, ?). Er war mein 10x Urgroßvater. 1649 nach dem Dreißigjährigen Krieg war die Stelle wüst. „Hinrich Dittmar tot, seind noch 2 Söhne am Leben, dienen bei anderen leuthen dieser Orten, 2 Hufen“ heißt es. Dann bebaut sie Hans Dethmer neu. Das war nun schon mein 7x Urgroßvater. Es folgten 2 Generationen, wo es durch frühen Tod zu Einbrüchen in der Erbfolge kam. Mit Hans Jakob Dettmann wurde mein 4x Urgroßvater Hofbesitzer. Sein Vater Adolph Dettmann wurde von seinem Vetter Hinrich schon 1732 als Universalerbe eingesetzt, verstarb aber vor seinem Vetter vor Übernahme des Hofes 1750. Hans Jakob hat 2-mal geheiratet. Die erste Frau Greth Bohnhoff (*1756, +1789) aus Retelsdorf IV verstarb früh. Sie hinterließ 5 Kinder. Der erstgeborene Hans Jakob (*1775, +1830) übernahm den Hof. Die zweitgeboren Catharina Margaretha (*1777, +1823), meine 3x Urgroßhalbtante heiratete Peter Heinrich Dietz (*1770, +?). Und hier ein Kuriosum: Peter Heinrich Dietz ist mit meiner Ehefrau Elke Schön (geb. Hinnerichs) verwandt. Eine 3x Urgroßhalbtante von mir heiratete also den 4x Urgroßonkel von meiner Frau. Nach dem Tod von Greth Bohnhoff heiratete Hans Jakob Maria Elisabeth Pieper (*1763, +?).

Der älteste Sohn Asmus Dettmann (*1790, +1855) war dann der erste Tischler in Schönberg. Er gründete die Tischlerwerkstatt, die in Schönberg über 5 Generationen bestand. Hier geht es nun weiter mit der Seite „Die Dettmanns in Schönberg„